【バブル世代 定年戦略】定年後の正社員再就職は難しい:パートなど非正規再就職と新再雇用制度との組み合わせがおすすめ

更新日:2024.03.17

定年後に再就職を目指して、新しく仕事を始める人は増えています。しかし、定年後の再就職は難易度が高く、必ずしも企業に採用されるとは限りません。仮に再就職できても、定年前と比べて満足のいく収入を得られないこともあるでしょう。

定年後の再就職を考えるのなら、個人でも稼げる方法を身につけるのがおすすめです。テレワークが一般化している現代では、定年後も家にいながら仕事をできるケースが増えると予想されます。

特にプログラミングスキルを活かした在宅ワークは需要が高く、能力のある人材は重宝されるでしょう

定年後の再就職はどのくらい難しいのか、仕事探しの方法や再就職と再雇用のどちらを選ぶべきかなどを教えて下さい。

再就職と再雇用にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、まずはそれを理解した上で、あなたのセカンドキャリアプランを50代のうちに設計して準備を始めることが大切です。

定年後の再就職は難しく、特に正社員としての再就職は困難だと言えます。再雇用やパートなどの非正規再就職、フリーランス、副業などをうまく組み合わせながら働いていくのがおすすめです。人手不足などによって社会全体的にはシニア活用の機運が高まっているため、幅広い選択肢を持つことでさまざまなチャンスを掴めるでしょう。いずれの場合においても、定年後の活躍のためには「学び直し」や仕事獲得スキルといった「稼ぎ直し」スキルの習得は必須です。

目次

結論 :定年後の正社員再就職は難しい。パートなど非正規再就職と再雇用との組み合わせがおすすめ

定年70歳法や人手不足などにより、シニア活用の機運は高まっています。一部の優秀なシニア人材であれば定年後の正社員再就職も可能ですが、多くの場合、定年後の正社員再就職は難しいのが現状です。ただ、パートなどの非正規再就職なら十分にチャンスがあるため、再雇用と組み合わせながら働いていくのがおすすめです。定年を迎えるにあたり、以下のような選択肢を常に取れるように準備しておきましょう。

1.給与水準が下がる再雇用と副収入(非正規雇用)の組み合わせ

2.給与水準が下がる再雇用と副収入(フリーランス)の組み合わせ

3.給与水準が下がる正社員再就職と副収入(非正規雇用)の組み合わせ

4. 給与水準が下がる正社員再就職と副収入(フリーランス)の組み合わせ

上記のどの選択肢を取る場合も、「学び直し」や仕事獲得スキルといった「稼ぎ直し」スキルの習得は必須です。

定年後の再就職の実態

はじめに、定年後の再就職の実態について解説します。

定年後の再就職とは

定年後の再就職とは、現在の企業を定年退職後、別の企業に就職することです。定年後にあらためて就職活動を行い、企業に雇用してもらう必要があります。就職活動には多くの時間と体力が求められるため、定年後の体には負担となるリスクも懸念されます。そのため再雇用が可能な会社の場合には、再就職を選択しないケースが多いです。

定年後の再就職は難しい

定年後の再就職は難しく、実際に再就職している人は多くないのが現状です。厚生労働省が実施した令和4年6月の調査によると、60歳に定年を設定している企業では多くの人がそのまま「継続雇用」されています。定年後に継続雇用された人は86.8%にものぼり、継続雇用を希望した定年退職者も87%となっています。

この結果から継続雇用を希望すれば、定年後も仕事を続けることは難しくないと言えます。逆に考えると、別企業に移る再就職を実現できている人は、かなり少ないことが分かるでしょう。特に、多くの企業で定年が設定されていることを踏まえると、定年後に正社員として別の企業に再就職することは非常に困難であると言えます。

参照元:

厚生労働省 「令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果」

「定年後の再就職は難しい? メリット・デメリットは?」 ファイナンシャルフィールド

「60歳定年を迎えた人の86.8%が継続雇用、定年制度の見直しよりも継続雇用制度の導入が多い」日本人財ニュース ONLINE

再就職後の賃金水準は下がる

定年後の再就職では、賃金水準が下がるケースが多くなります。厚生労働省の調査によると、60歳~64歳の再就職後の賃金水準は、6割以上の割合で減少しています。一方で増加した人の割合はわずか1割強であることを踏まえると、再就職後の賃金水準は下がることを覚悟しておいたほうがよいでしょう。

参照元:

再就職のメリット・デメリット

ここでは、再就職のメリット・デメリットについて解説します。

再就職のメリット

再就職のメリットとしては、まず新たなチャレンジができる点が挙げられます。再就職を機に、「いつかやってみたい」と思っていた仕事に就ける場合もあるでしょう。また、現在の職場の人間関係や社風に不満がある場合は、別の会社に再就職することで環境を一新させることが可能です。自分自身も心機一転した気持ちで、新しい職場でコミュニケーションを取れるようになるでしょう。

他にも、65歳を過ぎても働ける可能性がある点もメリットです。再雇用では65歳までしか雇用の確保が義務付けられていませんが、再就職先によっては65歳を過ぎても継続的に働けるようになります。

再就職のデメリット

一方で再就職のデメリットとしては、まず希望する条件に合う職場が見つからない可能性がある点です。そもそも定年後の再就職自体が難しいうえに、たとえ再就職できたとしても、本来希望していた条件とはかけ離れた職場であるケースも少なくないでしょう。

たとえば、再就職の際にはこれまで勤めていた企業と比較して、給与水準などの雇用条件が悪くなる可能性が高いです。条件面で折り合いがつかずに妥協すると、就職してから仕事に興味を持てなかったり、ストレスを抱えたりするリスクもあります。

また、条件面に納得して再就職までたどり着いたとしても、新しい職場では1から仕事を覚える必要がある場合も多くなります。新しいことにチャレンジするモチベーションがなければ、再就職後の仕事を続けるのは難しいでしょう。再就職の際には、これまで培ってきたスキルや経験を活かして働けます。

しかし、必ずしも新しい職場と自分のスキルがマッチするとは限らないため、就職先をきちんと選ばないとその後の仕事が困難となるリスクがあるのです。

定年後再就職するためのおすすめの方法と準備

定年後の再就職は難しいものの、再就職を成功させるためにできることはあります。ここでは、定年後の再就職にあたっておすすめの方法と準備について解説します。

バブル世代退職時の人手不足が追い風

まず、現在の50代にあたるバブル世代が今後数年間で定年退職を迎えることになります。それにより、多くの企業が人手不足の悩みを抱えることになるため、定年後の再就職にとっては全体的に追い風となるでしょう。もちろん、人手不足だからといって誰でも簡単に再就職できるわけではありませんが、スキルや経験を持つ人材であれば定年後の再就職のチャンスはある状況だといえます。

元々人手不足のベンチャーと中小企業

定年後の再就職先は、大企業ではなく、元々人手不足のベンチャーや中小企業を狙う方法もおすすめです。ベンチャーなどと聞くと若者をイメージするかもしれませんが、年齢に関係なくスキルや経験を評価するベンチャーは、実は定年後の再就職にも有効な手段だといえます。人手不足に悩むベンチャーや中小企業も多いので、定年後であっても再就職できるケースは少なくないでしょう。

新しい働き方の職場が狙い目

定年後の再就職の際には、新しい働き方が実現できる職場が狙い目となります。例えば週3日程度で働ける完全在宅のパート・業務委託、在宅専門の派遣サービスなどに焦点を絞り、採用を目指すことも考えられるでしょう。シニア・中高年の採用に積極的な中小企業は増えているため、幅広い視野を持って今後の働き方を見つけていくのがおすすめです。

おすすめの登録サイト

定年後に再就職するためには、シニア向けの転職サイトを活用することも有効です。おすすめの登録サイトの詳細については、以下の関連記事に記載していますのでご参照ください。

関連記事:

「70歳定年時代を生き抜く③ 中高年・シニアのための仕事の探し方(在宅勤務、地方案件有)」

正社員にこだわらず、時間をかける前提で準備する

定年後に再就職先を見つける際には、正社員にこだわらないのが重要です。正社員だけを狙って就職活動をしていると、年齢を理由に採用を断られる可能性が高まります。派遣やフリーランスなど、さまざまな働き方を視野に入れて就職活動を進めるのがおすすめです。

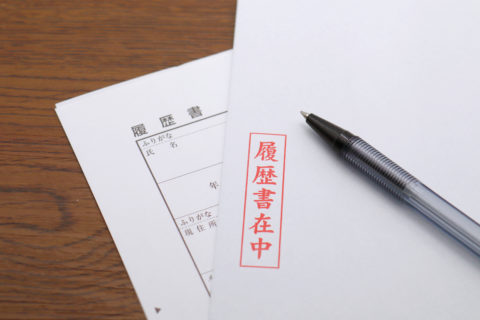

また、定年後の再就職は短期間で終わる可能性は低いです。だいたい1年くらいはかかることを覚悟して、中長期的な計画を立てるのが重要となります。履歴書、職務経歴書、顔写真の準備、ハローワークやIndeedなど就職・転職サイトへの登録は50代のうちに済ませておくと良いでしょう。

「経験xIT」がオススメ

定年後に再就職する場合、今までやったことのないスキルや資格を獲得して、実務経験が必須のプロレベルの仕事を獲得するのは無謀です。例えばいきなりプログラミングを習得してアプリ開発エンジニアや人工知能エンジニア、データサイエンティストとして転職するのは難しいでしょう。

基本的には今までの経験・スキルを活かせる 業界・職種を狙いつつ、厳しい書類審査を突破するためのプラスαとしてIT関係の学び直し・リスキリングを進めるのがおすすめです。プログラミング・ITスキルは、企業のDX化が進むなか、あらゆる業界・職種とも組み合わせ可能です。

実務経験がない&アマチュアレベルのスキルでも仕事が可能なため、例えば経理経験者がエクセルVBAやPythonの資格を取得して、マクロでの業務効率化や自動化を職場に提供する形で活躍することが考えられます。

定年後の再雇用の実態

ここからは、定年後の再雇用の実態などについて解説します。

定年後の再雇用とは

定年後の再雇用とは、現在の企業の定年を迎えた後も、そのまま同企業に雇用してもらうことです。再雇用は同じ会社で定年後も働けるため、大きな変化を伴うことはありません。しかし、すべての会社が定年後の再雇用を導入しているわけではありません。

2021年に「改正高年齢者雇用安定法」が施行された結果、70歳までの就業確保措置を講じることが企業の「努力義務」となりました。マンパワーグループの調査では「65歳以上の継続雇用制度」は約6割の企業が導入していますが、それでもまだ浸透度は低いと言えるでしょう。

参照元:

マンパワーグループ 「 約6割は「65歳以上の継続雇用」を導入済み。シニア雇用の取り組みや課題とは? 」

定年後 86.8%が継続雇用(再雇用)

定年後の再就職の実態でも述べた通り、定年後に継続雇用された人は86.8%にものぼり、多くの人がそのまま継続雇用(再雇用)されているのが現状です。そのため、定年後の再就職と比べると、継続雇用(再雇用) のほうが難易度は低いと言えます。

給与が大幅ダウンするケースがほとんど

定年後に再雇用される場合、これまでより給与が大幅にダウンするケースがほとんどです。これまで通りの金額で働くことは難しくなるため、生活スタイルの見直しなどを迫られる可能性もあります。事前にどの程度給与が下がるのか確認し、納得できる金額になるよう交渉するのがポイントです。

再雇用のメリット・デメリット

再雇用のメリット・デメリットそれぞれについて解説します。

再雇用のメリット

再雇用の大きなメリットは、これまで慣れ親しんだ環境で仕事を続けられることです。「定年後に1から環境をリセットするのは不安」という方でも、現在の職場であれば安心して働くことができるでしょう。また、転職活動の労力や時間などがかからず、再雇用も同じ職場ですぐに働ける点もメリットです。他には、再雇用条件にもよりますが社会保険を継続できるケースもあり、将来の年金受給額を増額できる可能性もあります。

再雇用のデメリット

一方、再雇用のデメリットとしては、まず給与の減少が挙げられます。加えて、これまでの役職がなくなって仕事上の権限や業務範囲が変わり、働き方そのものに大きな影響をもたらす懸念がある点もデメリットと言えます。役職がなくなることによる変化に対応できないと、再雇用後に仕事のモチベーション低下やストレスを抱えることになるでしょう。

他にも、再雇用された場合でも70歳まで継続雇用されるかは現状では不透明な点もデメリットです。そのため70歳まで現役で働きたい場合には、その旨を会社に伝えておく必要があります。その後も会社の業績等を定期的にチェックし、雇用が続くかどうか確認していく必要があります。

定年70歳時代と人手不足によって再雇用の変化が始まった

定年70歳法や日本国内の人手不足により、定年後の再雇用の変化が始まっています。ここでは定年70歳法の概要や人手不足による変化について解説します。

定年70歳法

70歳定年法とは、政府が会社に対し「全従業員が70歳まで就労する機会を確保するように努力義務をしなければならない」という法律です。70歳定年法では、「65歳定年法」の項目を5年延長しただけでなく、新たに以下④⑤の2項目が追加される内容となっています。

① 定年を70歳まで引き上げ

② 70歳までの継続雇用制度(再雇用)の導入

③ 定年廃止

④ 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に社会貢献事業に参加する制度の導入

定年の引き上げは現状では努力義務ですが、企業によってはすでに以下の参考記事のように具体的な事例も出てきています。

参考記事:

日本経済新聞 2023.07.16「60代社員を現役並み処遇 人材確保、住友化学は給与倍増」

また、新たに追加された業務委託契約などにより、企業によっては在宅勤務、副業などの新しい働き方が積極的に奨励される可能性もあるでしょう。定年70歳法に関する詳細については、以下の関連記事も合わせてご確認ください。

関連記事:

「70歳定年法時代を生き抜く① 長く働けるメリットの一方で収入減がデメリット 。学び直しと稼ぎ直しで対応すべき。」

人手不足による給与水準維持の動き

日本国内の人手不足によって、給与水準維持の動きも出てきています。大量採用したバブル期世代がまもなく60歳定年を迎えることで、多くの企業にとって従業員の急激な減少が問題となります。また、少子高齢化によって50代以下の現役世代の人口は減少しており、中途採用も非常に難しい状況です。

このような背景もあり、総務省の労働力調査によると、60歳以上の働く割合は増加傾向が続くとされています。つまり、人手不足対応のためにシニア活用に期待がかかっているのです。実際に、シニア活用を急務と感じた企業が動き始めています。

たとえば、住友化学は2024年から60歳以上の社員の給与を倍増し、村田製作所は2024年4月以降から59歳以前の賃金体系を維持しながら定年を65歳に引き上げる方針を打ち出しています。

参照元:

日本経済新聞 2023.07.16「60代社員を現役並み処遇 人材確保、住友化学は給与倍増」

再就職か再雇用か判断するためのポイント

定年後、再就職するべきか再雇用するべきか迷った際は、本記事で解説したようなそれぞれのメリット・デメリットを踏まえて判断することが大切です。たとえば、心機一転して新たな環境で挑戦したいと考えている場合は、再就職を目指したほうがよいでしょう。

一方、転職活動などの労力を省きつつ、現在の慣れた環境で働き続けたいと考えている場合は、再雇用のほうが適しているといえます。どちらが正解ということはなく、あくまであなた自身の意思や希望に沿って今後のキャリアプランを考え、キャリアプランに近いほうを選択していくことがポイントです。

再雇用のための準備

再雇用に向けては、主に以下のようなポイントを押さえて準備を進めていくことが重要です。

・自分が定年後に働く目的をはっきりと持つ

・年金が支給されるまでのマネープランを計画する

・再雇用後のキャリアプランまで見据えておく

まず、「なぜ定年後も再雇用で働くのか?」という目的を自分自身のなかで明確に持っておくことが大切です。再雇用は給与の減少や権限の変化などを伴うため、同じ会社でもこれまでと全く同じ条件で働くことはできません。そのような状況下においてモチベーションを保つうえでは、業務上の目標や後進育成といった働く目的をしっかりと持つことが重要となります。

また、再雇用では収入ダウンとなるケースが多いため、年金が支給されるまでのマネープランを計画していくことも大事なポイントです。生活に必要な費用を計算しておくことで、将来の不安を軽減できるでしょう。加えて、再雇用後のキャリアプランまで見据えておくことも大切です。

人生100時代のなかで、再雇用契約が終了した後も社会で活躍し続けるための自分なりのキャリアプランを設計しておきましょう。

まとめ: バブル世代がとるべき定年戦略とは

定年70歳法や人手不足などにより、シニア活用の機運は高まっています。そのため、直近数年以内に定年延長や賃金の維持、副業・業務委託の解禁といった再雇用条件が改善される可能性も考えられます。

人手不足によりシニア活用意欲の高い大企業や、元々人手不足で人材採用に苦しむベンチャー・中小企業は、優秀な定年後のシニアの獲得と活用に今後力を入れていくことが予想されます。一部の優秀かつ最新技術・ビジネス感覚を持ったシニア人材であれば、有利な条件での正社員としての再就職も可能になってくるでしょう。

一方、一般的な定年後のシニアにとっては正社員としての再就職は厳しい状況には変わりませんが、社会全体的に人材不足のため、パート・バイト・派遣など非正規の再就職(業務委託を含む)なら十分にチャンスがある時代です。これから定年を迎えるバブル世代におすすめの定年戦略としては、以下が挙げられます。

1)今の勤務先の定年再雇用制度に変化が起こることを前提に、その内容を常に予測しておく。

2)履歴書・職務経歴書を作成し、転職会社と派遣会社のエージェントに今の自分の再就職と賃金水準の可能性をヒアリングする。 再就職可能性と賃金水準を上げるために必要なスキルと実績についても意見を聞く。

3)今の自分の実績とスキルを棚卸しし、ギャップを埋めるための学び直しを行う。

4)フリーランスとしても稼ぐ選択肢を増やすために、副業も体験しておく。

また、以下の選択肢を常に取れるように準備しておくことも重要です。

1.給与水準が下がる再雇用と副収入(非正規雇用)の組み合わせ

2.給与水準が下がる再雇用と副収入(フリーランス)の組み合わせ

3.給与水準が下がる正社員再就職と副収入(非正規雇用)の組み合わせ

4. 給与水準が下がる正社員再就職と副収入(フリーランス)の組み合わせ

上記のどの選択肢を取る場合も、「学び直し」だけでなく、求人探索・応募スキル、書類審査・面接スキル、仕事獲得スキル・契約スキルといった「稼ぎ直し」スキルの習得も必須だと言えます。

「TechGardenSchool」で定年後に役立つプログラミング能力を身につける

セカンドキャリアとは「第2の人生におけるキャリア(職業)」を意味する言葉です。もとはスポーツ選手が…

近年、自宅で働ける在宅ワークの働き方が浸透してきたことから、外出頻度が落ちるシ…

よくある質問:定年70歳法が施行されたことを受け、中高年・シニアを積極的に活用している先行事例を知…

大手SIerおよび大手メーカーの情報システム部門で実務経験を積み、現在はITライターとして独立。DX・IT・Webマーケティング分野を中心に多数の記事やコラムを執筆。保有資格:ITストラテジスト、プロジェクトマネージャー、応用情報技術者など。