50代で早期退職したときの退職金を紹介! 所得税・住民税などの税金額も解説

更新日:2022.12.12

早期退職のタイミングによって退職金の金額は変わります。早期退職を視野に入れる場合、正確なライフプランを立てるためには、年代別にもらえる退職金を知っておくことが大切です。そこで今回は、早期退職したときの退職金について年代別にご紹介します。また、退職金を受け取ったときの所得税・住民税などの計算にも触れていますので、あわせてチェックしてみてください。

大学を卒業してから総合職として勤務してきましたが、早期退職を検討しています。現在の年齢は50歳です。世間では55歳くらいまでに退職した場合、目安としてどれくらいの退職金がもらえるでしょうか?

大卒で総合職相当(事務・技術労働者)の立場として30年間勤務した50代前半の方であれば、自己都合で退職する場合だと目安として1,700万円ほど支給されます。ちなみに同じ条件で50代後半まで勤務すれば、約2,160万円まで増えます。数年ずれるだけでも大きく変化するので、早期退職のタイミングは慎重に検討しましょう。

目次

早期退職した場合の退職金【年代別】

「賃金事情等総合調査 退職金、年金及び定年制事情調査」(政府統計の総合窓口e-Stat)を参考に、2021年における大学卒の総合職相当(事務・技術労働者)が退職した場合の退職金総額について、年代ごとにまとめてみます。

会社都合の場合

会社都合の場合、全産業で集計した退職金総額は下記の通りです。

勤続年数 退職金総額(円)

3年(25歳) 690,000

5年(27歳) 1,180,000

10年(32歳) 3,102,000

15年(37歳) 5,779,000

20年(42歳) 9,531,000

25年(47歳) 13,938,000

30年(52歳) 19,154,000

35年(57歳) 23,649,000

総合職相当の方が、50代前半~50代後半で会社都合で早期退職すると、1,900万円~2,360万円ほどもらえることがわかります。

参照元:

賃金事情等総合調査 退職金、年金及び定年制事情調査(政府統計の総合窓口e-Stat)

自己都合の場合

自己都合の場合、全産業で集計した退職金総額は下記の通りです。

勤続年数 退職金総額(円)

3年(25歳) 323,000

5年(27歳) 594,000

10年(32歳) 1,799,000

15年(37歳) 3,873,000

20年(42歳) 7,265,000

25年(47歳) 11,431,000

30年(52歳) 17,067,000

35年(57歳) 21,634,000

総合職相当の方が、50代前半~50代後半で自己都合で早期退職すると、1,700万円~2,160万円ほどもらえることがわかります。

参考:

賃金事情等総合調査 退職金、年金及び定年制事情調査(政府統計の総合窓口e-Stat)

早期退職で退職金にかかる税金

ここからは早期退職の退職金にかかる税金をシミュレーションします。シミュレーションの前提情報は下記の通りです。

【前提情報】

年齢:55歳

勤続年数:33年

退職金:1,900万円

まずは所得税と住民税の計算方法から解説します。

所得税と住民税の計算式 1)

所得税と住民税の計算式は下記の通りです。

所得税={課税退職所得金額(A)×税率(B)-控除額(C)}×1.021

市町村民税=課税退職所得金額(A)×6%

道府県民税=課税退職所得金額(A)×4%

「1.021」という数字は、復興特別所得税の追加課税を反映させています。

課税退職所得金額、税率、控除額についてそれぞれ確認してみます。

【課税退職所得金額(A)】

課税退職所得金額の計算式は下記の通りです。

課税退職所得金額=(退職金の額-退職所得控除額)÷2

なお、退職所得控除額は勤続年数によって変わります。

勤続年数 退職所得控除額

20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)

20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

【税率(B)、控除額(C)】

税率と控除額は下記の通りです。2)

課税退職所得金額 税率 控除額

195万円以下 5% -

195万円超 330万円以下 10% 9.75万円

330万円超 695万円以下 20% 42.75万円

695万円超 900万円以下 23% 63.60万円

900万円超 1,800万円以下 33% 153.60万円

1,800万円超 4000万円以下 40% 279.60万円

4,000万円超 45% 479.60万円

参照元:

1) 人事院ホームページ 1 退職手当制度の概要 :課税退職所得金額別の税率及び控除額より

2) 国税庁ホームページ 別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表より

所得税と住民税の計算例

前提情報で挙げたとおり、勤続33年で早期退職して、退職金が1,900万円だったとして計算をします。

退職所得控除額、課税退職所得金額、最終的な所得税・住民税の金額は下記の通りです。

退職所得控除額

=(33-20)×70万円+800万円

=1,710万円

課税退職所得金額

=(1,900万円-1,710万円)÷2

=95万円

所得税

=(95万円×5%-0円)×1.021

=4万8,497.5円

=4万8,497円 ※1円未満は切り捨て

市町村民税

=95万円×6%

=5万7,000円

道府県民税

=95万円×4%

=3万8,000円

住民税

=5万7,000円+3万8,000円

=9万5,000円

退職金にかかる税金は、勤続年数が長いほど安くなる仕組みであり、早期退職するタイミングによっては税金が高くなります。税金を正確に計算してから退職の時期を検討しましょう。

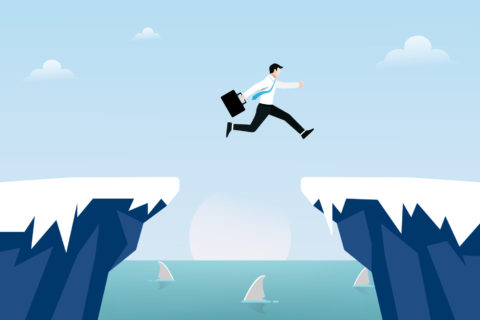

早期退職による退職金の割増事例

大企業で早期退職の募集が行われ、退職金が割り増しされる事例が話題となっています。

たとえば、ホンダは2011年度に早期退職制度を廃止していましたが、2021年度に再び早期退職制度「ライフシフト・プログラム(LSP)」を導入しました。対象者は55歳からとなっており、応募者には退職金を上乗せして支給する仕組みとなっています。

当初、経営陣は早期退職制度の利用者を1,000人程度と見込んでいましたが、結果として希望者が殺到して想定人数の2.5倍まで膨れ上がりました。

最近では、フリーランスの働き方が主流となってきており、退職後に働く手段を確保する難易度は従来より易しくなっています。早期退職のリスクよりも退職金の割り増しというメリットが上回った結果ではないでしょうか。

参照元:

ホンダの早期退職制度、2000人以上応募…EV開発など世代交代へ(読売新聞オンライン 2021/08/05)

ホンダ早期退職者2500人の衝撃、人材流出が多い「リストラ標的20拠点」が内部資料で判明(DIAMOND online 2022.4.19)

まとめ

今回は50代での早期退職を検討している方に向けて、年代別に退職金の金額をまとめるとともに、税金の計算方法まで解説しました。早期退職後の資金計画を立てるイメージが湧いてきたのではないでしょうか。

また、大企業で早期退職の募集が行われ、予想以上に応募者が殺到してしまった事例もご紹介しました。フリーランスとしての働き方が珍しくなくなった現代において、早期退職に対するハードルも今までより下がっているようです。

中高年の方で現在の働き方に疑問を感じている場合は、早期退職とフリーランスの働き方を検討してみるのも悪くないでしょう。

早期退職後のセカンドキャリアに備える学び直しがオススメです!

早期退職を決断するハードルとして、50代での転職の難しさと60代以降も安定した収入が得られるかどうかがあると思います。その不安減らし、ハードルを下げる効果があるのが、学び直し・リスキリングと言えます。

TechGardenSchoolでは、50代の方を中心ににプログラミング学習をサポートしており、クラウドソーシングで稼ぐためのスキルやDX人材として今の職場や新しい職場で第一線で働き続けるためのITスキルを習得できます。 セカンドキャリアのプログラミングに興味がある方は、ぜひ一度TechGardenSchoolまでご相談ください。

次に読みたい記事

2021年4月に、70歳まで就業機会の確保が努力義務となる、改正高齢者雇用安定法、いわゆる「70歳…

50代後半から60歳にかけて部長や課長などの役職を解かれる役職定年になるケースが一般的です。そして…

セカンドキャリアとは「第2の人生におけるキャリア(職業)」を意味する言葉です。もとはスポーツ選手が…

リスキリングのための無料コンテンツもあります!

立教大学卒。プログラマーの職種を経験し、現在はフリーライターとして活動中。使用経験のあるプログラミング言語はC言語やJava、VBA、HTML、Delphiなど。基本情報技術者やファイナンシャルプランニング技能士二級などの資格を活かし、働き方やキャリア設計に役立つ記事を執筆している。